¿Renaturalizar algo que antes no ha estado naturalizado?

De Gaudí a la High Line, pasando por los ODS europeos: en Neusus Urban defendemos una “ciudad paisaje” donde la naturaleza sea protagonista y no simple decorado.

El otro día, escuchando el programa radiofónico Ser Sostenibles, la bióloga Lorena Escuer lanzó una reflexión importante dentro de la arquitectura sostenible: ¿es apropiado usar el término renaturalizar para hablar de ciudades cuando éstas nunca han sido verdaderamente naturales? En su propuesta sugiere repensar el lenguaje que usamos. Escuer advierte sobre el riesgo de emplear un lenguaje que idealiza el pasado y distorsiona el presente. Quizá —propone— lo que hacemos no es devolver a la urbe una esencia perdida, sino apropiarnos tardíamente de algo que nunca le perteneció.

Si nos remontamos a los primeros asentamientos que hicieron nuestros antepasados, nos damos cuenta de cómo encontraban en el entorno un aliado perfecto para construir sus casas. Según descubrimientos arqueológicos recientes, la humanidad comenzó a hacer uso de las cuevas hace 1,8 millones de años. Ocupadas principalmente durante el invierno u otras condiciones climáticas adversas, estas primeras viviendas eran refugios a corto plazo que ofrecían protección natural y un entorno seguro que minimizaba el riesgo de incendios forestales. Solo con el desarrollo de la agricultura nuestros antepasados comenzaron a construir residencias permanentes. Y es que hoy en día este “trogloditeísmo” tiene tintes de aislamiento social y disociación. Pero esta forma de vivir no es solo para los ermitaños, los anarquistas o los hippies, pues hoy en día sigue habiendo países en los que las cuevas son una excelente forma de habitar.

El filósofo Martin Heidegger lo resumió magistralmente en su ensayo Construir, habitar, pensar(1951): “Habitar es la manera en que los mortales son en la tierra”. Sin embargo, la modernidad rompió ese vínculo: habitamos, pero rara vez lo hacemos en diálogo con la naturaleza.

La Revolución Industrial marcó un punto de inflexión: trasformó la relación entre ciudad y naturaleza. Las urbes crecieron —y se hicieron duras—: asfalto, chimeneas, coches, arquitectura fría. El siglo XX consolidó la metrópolis moderna, desconectada de la tierra, en favor de un progreso industrial que erosionó el paisaje natural y la coexistencia con él. Y es que esta creación fue una forma de destrucción. Aunque surgieron también voces disidentes de esa retórica que se estaba implantando en la arquitectura y estos jóvenes quisieron volver la mirada atrás para encontraren el entorno un aliado. En el parque Güell podemos observar cómo Gaudí construyó en base al entorno posicionándolo como el agente principal de la construcción. No eran pilares sino colinas.

Antonio Gaudí, precursor de lo que luego se llamaría Organicismo, diseñó el Parque Güell (1900–1914) no tanto como un retorno a la naturaleza, sino como una arquitectura que emerge de ella.“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos”, escribió Gaudí.

Su obra anticipa el actual Biophilic Design (Edward O. Wilson, 1984), que sostiene que la conexión con la naturaleza es esencial para la salud física y mental. En el parque, las columnas imitan árboles, los bancos ondulan como el mar y los sistemas hidráulicos dialogan con la geografía. No era una renaturalización: era un urbanismo natural desde el origen.

Hoy en día hablar de “renaturalizar” significa reintroducir ríos en cauces urbanos, crear corredores verdes, combatir la isla de calor y devolver espacio a los peatones y a la biodiversidad. Proyectos como la High Line en Nueva York o la renaturalización del Manzanares en Madrid son ejemplos emblemáticos de esta corriente.

El Urbanismo Ecológico (Richard Register, 1987) y la Arquitectura Regenerativa (Bill Reed, Regenesis) ya no buscan sólo reducir impactos, sino generar ecosistemas urbanos que mejoren la calidad ambiental. Como recuerda Jan Gehl, referente del urbanismo humano: “Primero damos formaa las ciudades, luego ellas nos dan forma a nosotros”.

Escuer plantea con razón que el término “renaturalizar” puede ser equívoco. Tal vez lo que necesitamos no es volver a algo que nunca existió, sino naturalizar por primera vez nuestras ciudades. Como escribía el urbanista Manuel de Solà-Morales: “La ciudad es un paisaje de lugares compartidos”. Y en esa construcción compartida, la naturaleza debe ser un actor, no un decorado.

Y es que más allá de si el término es correcto o no. La renaturalización urbanística ya forma parte de los ODS propuestos por la Unión Europea. Dentro del marco de su Estrategia de Biodiversidad que busca aumentarla naturaleza en entornos urbanos, mejorar la calidad de vida y proteger a las especies ante el cambio climático. A las directrices europeas para las ciudades, se suma lo que dice la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, que refuerza estas metas e incluye compromisos concretos para las ciudades: más polinizadores, un 10% de cubierta arbórea en todas las localidades y preservación de las zonas verdes.

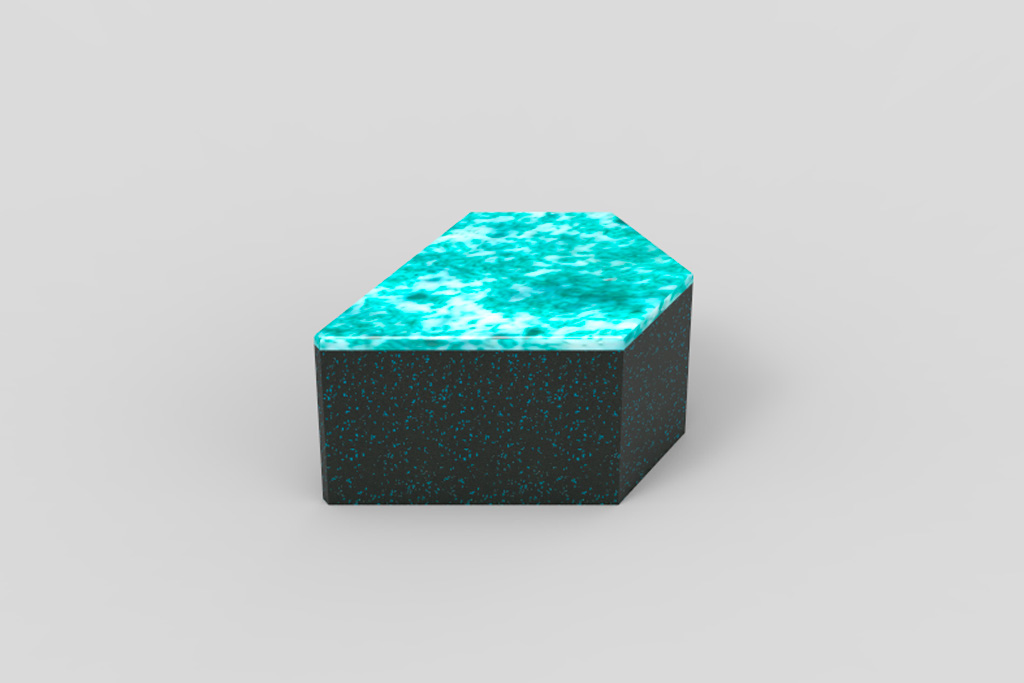

Más que una moda, la llamada renaturalización urbana es una oportunidad de replantear cómo construimos y habitamos. La historia nos muestra dos caminos: el de la ciudad máquina y el de la ciudad paisaje. Entre ellos, el futuro probablemente dependa de arquitecturas que, como soñaba Gaudí, “no copien la naturaleza, sino que sean una continuación de ella”. En Neusus Urban sugerimos este camino daliniano: urbanizar con naturaleza desde el origen, aportando materiales reciclados, estética sostenible y funcionalidad urbana en una sola propuesta. Así, la ciudad no renace; se reinventa, se recrea y se naturaliza —como Gaudí soñó.